代表あいさつ

子育てのことならクペリヘ!

クペリといっしょに考えましょう

『今からでも大丈夫!子どものSOSは「育て直し」のチャンス』(セルバ出版)の中で代表のまっちゃん(松永高弘)が伝えています。

正しい、完璧な子育てをしている人は一人もいません。人は、子育てをしながら親になっていくのです。手探りで子どもと向き合い、うまくいかないことや誤りを重ねながら子育てをしていくものです。

子どもは正直なもので、「違うよ!もっとこうして!」といろいろな形で親にSOSを発します。癇癪や多動、暴力や暴言、言葉や育ちの遅れ、登園登校渋りや不登校、いじめなどです。

こうした時に、親子や夫婦関係を見直し、子どもとの関わり方を振り返ってみましょう。子どもが求めているもの、心を満たす必要性に気づかされるでしょう。クペリは、じっくりと親御さんと話し合い、解決・改善の道をいっしょに見つけていきます。

「育て直し」「育ち直し」ながら子育て・親育ちを!

小学生以上の子育て相談で最も多い悩みが、不登校です。相談の中では、その子の誕生からの育ちをたどっていきます。すると、乳幼児期から心が満たされていないケースが多く見られます。中学生でも、心が3歳児から満たされていなければ、3歳児だと思ってハグや添い寝などスキンシップをしていきます。その年齢期に欠けている体験を今していくことで心が満たされていくのです。それが「育ち直し」です。

また、誕生からたどっていく中で、ママやパパが自分の子ども時代に心が満たされないまま親になっていることがあります。厳しく育てられたママが、わが子をどのように甘えさせて良いか分からないという方もいました。まずは、ママ自身が欠けた体験をしながら、心を埋めていくことが必要になります。それが「育ち直し」です。

クペリは、人としての心の発達や成長を振り返りながら根本的な部分を埋めていくことで現状の改善や回復につなげていきます。

心の健全な発達と成長!「二段階人格形成論」(角田メソッド)

懐妊(胎児)から思春期までの心の発達・成長を「二段階人格形成論」として角田春高氏(クペリ顧問)がまとめ上げました。詳しくは、角田氏の『「振り返り」と「謝ること」で変わる保育』『赤ちゃんが大人になる道筋と育て直し』『今からはじめる「育て直し」』をご覧ください。松永の『今からでも大丈夫!子どものSOSは「育て直し」のチャンス』にも記載しています。

ポイントは、乳幼児期のスキンシップ・愛着形成です。分かりやすい目安として、後追いや人見知りがあれば、ほぼ満たされていると思われます。

懐妊から現在までの子どもの育ちをたどる中で、どの発達段階が満たされていないのかをつかみ、それを補う方法を伝え、考えるのがクペリの子育て相談です。

親が変われば子は変わる!いつからでも子どもは変わります。

「子どもは親を写す鏡」と言われますが、子どもは親の影響を受けて育っていきます。ママやパパになって気づくことがあるでしょう。自分の親と同じような言い方や行動をしていることを。自分が受けた子育てをしていたり、逆に反面教師でその反対をしていることもあります。虐待の連鎖と言われますが、子育ても連鎖しているのです。

どの親もわが子のために一生懸命ですが、子育ての負の連鎖に気づかないままいると子どもがSOSを発します。その時は、立ち止まって振り返りましょう。けれども、自分ではなかなか気づかないものです。他の親や親子関係、子育てを経験していないからです。クペリは、その手助けをしていっしょに考えます。

親御さんが理解して、自分を変えるよう努めると子どもは必ず変わります。子どもは親の変化を敏感に感じ取り、柔軟に寛容に受け止めるのです。

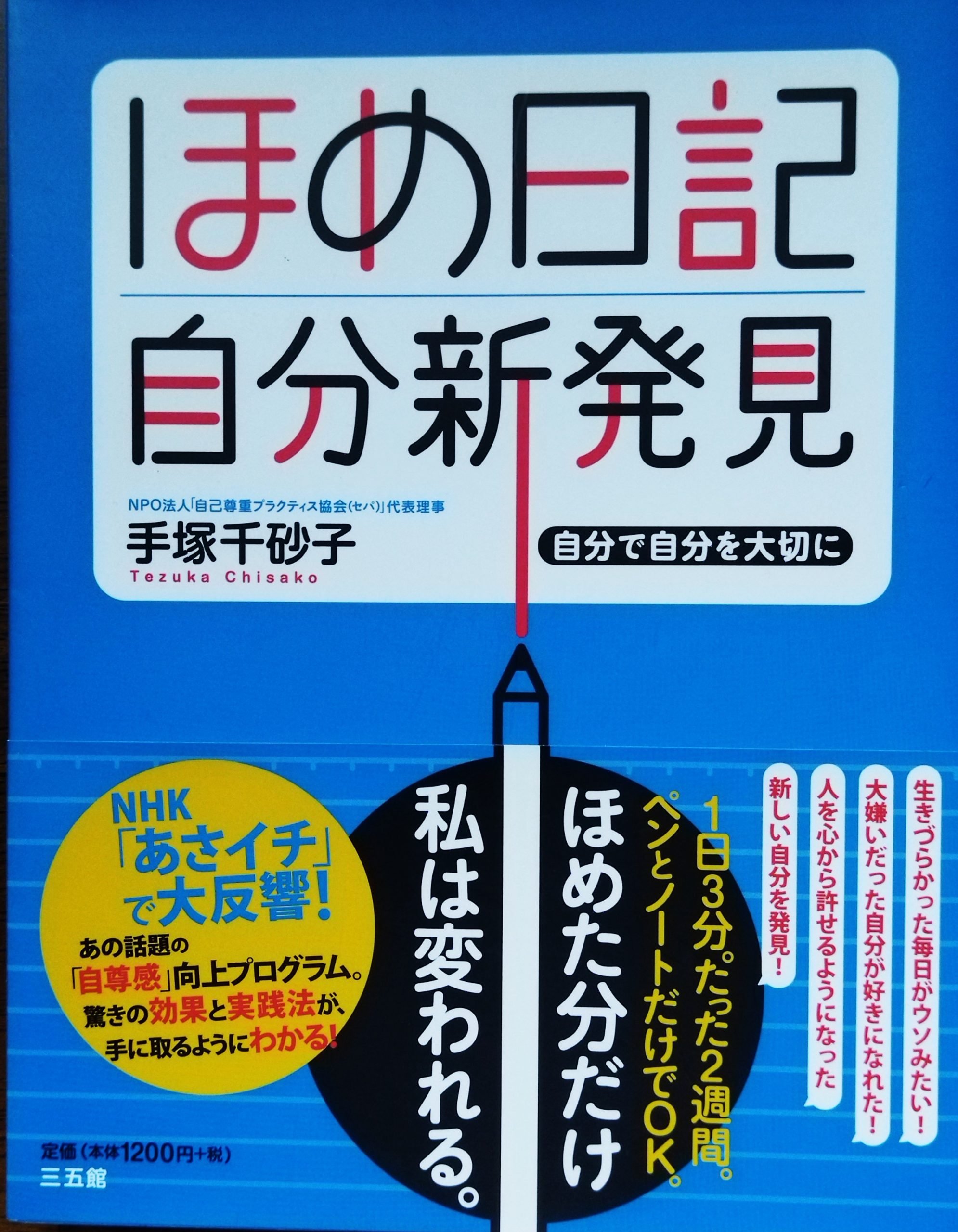

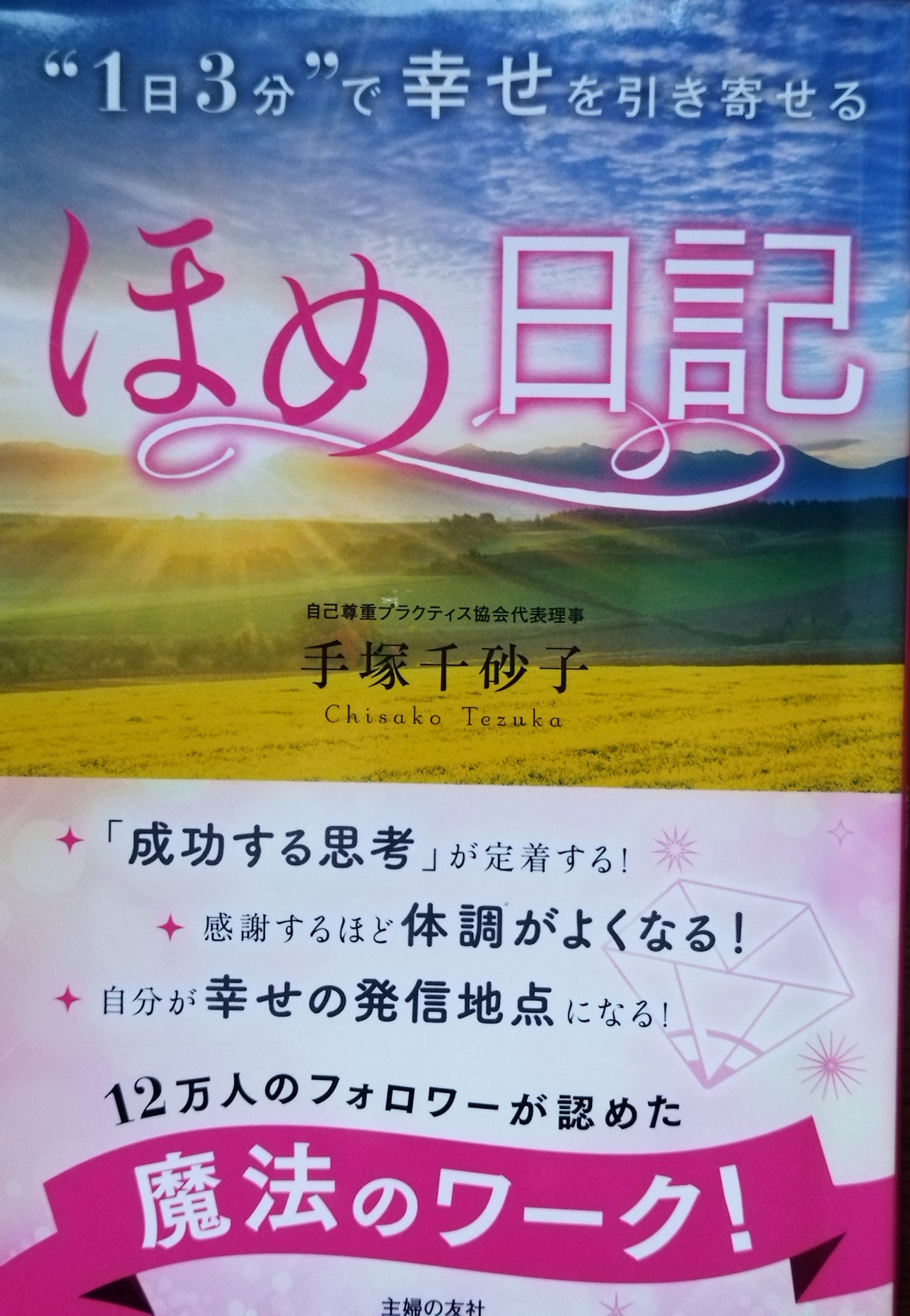

自分で自分を変える魔法!「ほめ日記」

子どもは、親の変化によって改善回復していきますが、親は自分を自分で変えていかなければならない場合が多いです。子どもの悩みを抱えて相談に来られる親御さんは、自己肯定感が低い方が多いです。まずは、自分で自分を肯定し、大事にすることから始めるよう伝えています。

手塚千砂子さんが開発された「ほめ日記」は、自分で自分の心を元気にしていく方法です。手塚さんのほめ日記の書物は、いろいろと出版されています。松永の『今からでも大丈夫!子どものSOSは「育て直し」のチャンス』にもアレンジ版を記載しています。

日常生活の当たり前の中で、自分の素敵や素晴らしさを見つけて記載する。言葉の力(言霊)によって自分を認めて心を元気にしていくのです。「今朝も朝ごはんを作っている私って頑張ってるよね」という具合に。クペリは、「ほめ日記」で心を元気にするよう勧めています。